寄稿者プロフィール

浅野潔(あさの きよし)

ハイパフォーマンス組織プロデューサー/エンドステートナビゲーション代表/元海上自衛隊作戦教官(1等海佐)

「組織を鍛え、動かし、未来に備える力を育む」を使命に、企業の効率性と自律性を高める組織づくりを支援。

「現代ミリタリー式組織マネジメント」を活用し、製造、物流、建設、金融などのピラミッド型組織のムダ・ムリ・ムラを削減。具体的かつ実践的な7つのステップで効率性重視の「ハイパフォーマンス組織」構築を提案する。

海上自衛隊に34年間勤務。護衛艦や災害派遣の現場で指揮官を支援し、極限状況での意思決定に貢献。阪神淡路大震災や東日本大震災では、災害派遣司令部のスタッフとして活躍。アメリカ海軍大学で専門的な軍事理論を学び、多国籍軍士官の教育を担当し、異文化間コミュニケーション力を体得。退職前6年間は、海上自衛隊幹部学校で軍事的意思決定・問題解決法の教育に尽力。

年間1000人以上の幹部自衛官に研修を実施。中小企業経営者コミュニティや大手企業総会でのセミナー登壇多数。防災士の資格を持ち、趣味はトライアスロン。

現在は主に中小企業経営者や管理職を対象に、セミナーや研修を通じて組織の効率化と強化を支援。企業の未来を切り拓くリーダーを育成し、組織の持続可能な成長を目指している。

現代のビジネス環境は、変化が激しく、先行きが見えにくいVUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代に突入している。リーダーとして、変化に迅速に対応し、効果的な意思決定を行うことはますます重要になっているが、多くのビジネスリーダーは、これまでのロジックや手法では対応しきれない課題に直面しているのが現実である。

そのような中、アメリカ海軍が蓄積してきた意思決定・課題解決のノウハウは、ビジネスにおける戦略策定やリーダーシップにおいて、非常に有効なヒントを与えてくれると考え、アメリカ海軍の「作戦計画作成手順(NPP)」を元に、実践的な課題解決方法を紹介している。

軍事理論のビジネスへの応用 ~アメリカ海軍のノウハウから学ぶ実践的な課題解決と計画問題解決法~

こんにちは!ハイパフォーマンス組織プロデューサーの浅野潔です。

現代のビジネス環境は、変化が激しく、先行きが見えにくいVUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代に突入しています。

リーダーとして、変化に迅速に対応し、効果的な意思決定を行うことはますます重要になっています。しかし、多くのビジネスリーダーは、これまでのロジックや手法では対応しきれない課題に直面しているのが現実です。

そんな中、アメリカ海軍が蓄積してきた意思決定・課題解決のノウハウは、ビジネスにおける戦略策定やリーダーシップにおいて、非常に有効なヒントを与えてくれます。今回は、アメリカ海軍の「作戦計画作成手順(NPP)」を元に、実践的な課題解決方法を紹介します。

1. なぜ軍事理論がビジネスに役立つのか?

軍事の世界は、まさにVUCAそのものです。戦場は予測不能であり、常に状況が変化します。その中で、指揮官たちは瞬時に状況を判断し、最善の決断を下す必要があります。

このような過酷な環境下で培われた軍事理論は、ビジネスにおいても応用可能です。退役軍人が経営コンサルタントや企業のCEOに就任し、現代の進化した軍事理論をアレンジして経営理論に反映させ、戦略策定やリスク管理に活用しています。

例えば、経営学者のイゴール・アンゾフは、第2次世界大戦中、米海軍予備役(ロシア海軍連絡官・海軍士官学校講師)として活動しました。戦後は、 米空軍所轄の研究所で調達戦略に関するプロジェクトマネージャーや NATO空軍力の脆弱性研究などの分野で活躍していました。また、元米海軍特殊部隊(NAVY SEALS)の幹部である 氏は コンサルタントとして経営者向けにリーダーシップのほか、意思決定、問題解決、計画作成などに関する”ビジネスへの応用“を紹介しています。

今回は、 アメリカ海軍の「作戦計画作成手順(Navy Planning Process: NPP)」を紹介します。_以後、「NPP」と呼ぶことにします。)

「NPP」は、企業が不確実な環境においても目的を見失わず、柔軟かつスピーディに意思決定を行うための優れたフレームワークとして応用することができます。

2. 「NPP」とは?

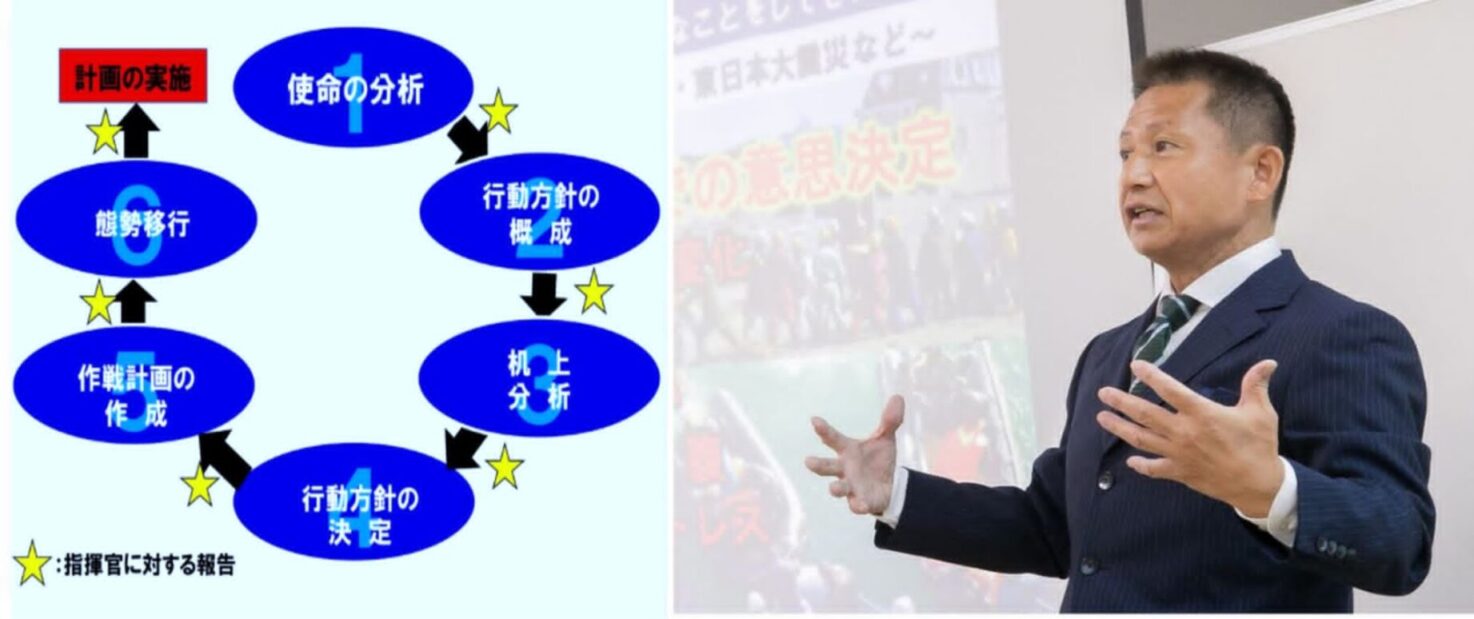

「NPP」は、指揮官が目的を達成するために、いくつかの行動方針(COA: Course of Action)を考案し、最適な計画を策定する手順です。このプロセスは、6つのステップに分かれています。

NPPの6つのステップ

Step 1:使命の分析(Mission Analysis)

達成すべき目的を明確化し、指揮官の意図を文章化します。

Step 2:行動方針の作成(COA Development)

複数の行動方針を考案し、それぞれの違いを明確にします。

Step 3:行動方針の分析(COA Analysis)

各行動方針のメリットとリスクをシミュレーションで検証します。

Step 4:行動方針の比較と決定(COA Comparison & Decision)

最善の行動方針を比較し、指揮官が決定します。

Step 5:計画および命令の作成(Plans/Orders Development)

決定した行動方針を基に、具体的な計画を作成します。

Step 6:計画の伝達と実行準備(Transition)

計画を部隊に伝達し、実行準備を整えます。

3. NPPを山登りに例えると?

NPPのプロセスは、まるで 山登りの計画 と実行に似ています。ビジネスにおける課題解決も、山の頂上(目標)を目指す登山と同じく、適切な準備と判断が求められます。

Step1:使命の分析(Mission Analysis)

登山の目的地(山頂)を決定し、なぜその山に登るのか、その意義を明確にします。

Step2:行動方針の作成(COA Development)

山頂に到達するための複数のルート(登山道)を検討します。各ルートの特徴や難易度を考慮し、選択肢を広げます。

Step3:行動方針の分析(COA Analysis)

各ルートの詳細を調査し、天候、地形、必要な装備などを評価します。リスクやメリットを比較し、シミュレーションを行います。

Step4:行動方針の比較と決定(COA Comparison & Decision)

分析結果を基に、最も適したルートを選択します。チームの体力や経験、時間などを総合的に判断します。

Step5:計画および命令の作成(Plans/Orders Development)

選択したルートに沿って、具体的な登山計画を作成します。出発時間、休憩ポイント、持参する装備や食料など、詳細を決定します。

Step6:計画の伝達と実行準備(Transition)

計画をチーム全員に共有し、役割分担や緊急時の対応策を確認します。装備の最終チェックを行い、登山の準備を整えます。

このように、NPPのプロセスは、目的を見据えて計画を立て、リスクを想定しながら最適なルートを選び、最後に実行するという流れになっています。ビジネスにおいても、明確な目的設定と緻密な計画立案が成功の鍵となるのです。

4. 使命の分析(Mission Analysis)の重要性

NPPの中でも特に重要なステップが、第1段階の「使命の分析(Mission Analysis)」 です。この段階では、組織の目的を明確化し、達成すべきゴールを具体的に定めます。このプロセスをしっかり行うことで、プロジェクトが迷走するリスクを大幅に減らすことができます。

■新製品開発プロジェクトにおける使命の分析

例えば、このような場合が想定できます。

ある企業では、新製品の開発プロジェクトが立ち上がったものの、途中で方向性が定まらず、何度も仕様変更が発生していました。この問題を解決するために、NPPの「使命の分析」を導入しました。

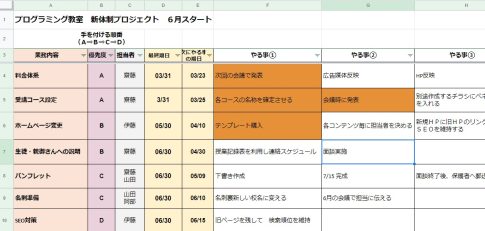

プロジェクトチームは、次の6つの質問に答える形で、ミッション・ステートメントを作成しました。

「ミッション・ステートメント」とは、「誰が、何を、いつ、どこで、なぜ行うのか」を簡潔かつ明瞭に示した文書(指示書) であり、チーム全体が一つの目的に向かって動くための土台を整え、次のアクションに進むための指針です。

ビジネスを題材にした例は、以下のとおりです。

誰が(Who): プロジェクトチーム全員

何を(What): 新製品の市場投入

いつ(When): 6か月以内

どこで(Where): 国内市場

なぜ(Why): 既存市場のシェア拡大

どのようにして(How): 最新技術を活用し、顧客ニーズに応える

これにより、プロジェクトの目的が明確になり、チーム全員が同じ方向を向いて動くことができるようになったことで、開発された新製品は市場ニーズを見事にとらえ、プロジェクトは成功しました。

■使命の分析がもたらすメリット

☑目的が明確になることで、意思決定が早くなる

☑プロジェクトのブレを防ぐことができる

☑チームメンバー間の認識のズレを解消できる

このように、「使命の分析」をしっかり行うことで、ビジネスプロジェクトの成功率を大幅に向上させることができます。

5. ビジネスへの応用事例

NPPのプロセスは、企業の戦略立案やプロジェクト管理に応用できます。例えば、新製品の開発プロジェクトを進める際に、この手順を使うことで、

□明確な目的設定

□複数のアイデアの検討

□リスク管理の徹底

が可能になります。

【事例1】General Electric (GE)におけるフィードバック手法

アメリカの大手企業 General Electric (GE) は、11981年にGEのCEOに就任したジャック・ウェルチ氏の指導のもと、米軍の意思決定手法を取り入れました。GEは、軍事の「After Action Review(AAR)」と呼ばれるフィードバック手法を採用し、プロジェクト終了後に徹底的なレビューを実施し、意思決定の精度とプロセスの効率化を図りました。その結果、ウェルチ氏の在任中、GEの企業価値は140億ドルから6000億ドルへと大幅に増加し、年平均約21%の株価上昇を達成しました。

成果:

☑新製品の開発サイクルが短縮

☑売上が2倍に増加

☑社員の生産性向上

【事例2】クライシスマネジメントにおける軍事理論の活用(Shell Oil)

イギリスのエネルギー企業 Royal Dutch Shell は、1970年代初頭、軍事的シナリオプランニングの手法を取り入れ、将来の不確実性に備えました。特に、第一次オイルショックを予見し、複数のシナリオを作成して対応策を準備していました。その結果、オイルショックの際には迅速かつ的確な対応が可能となり、市場シェアを拡大し、世界的な石油メジャーとしての地位を確立しました。

成果:

☑経営リスクの低減

☑予測不可能な市場環境での競争優位性を確保

☑戦略的意思決定の質向上

Shell社は軍事的なシナリオ・プランニング手法を取り入れ、TDS株式会社

これらの事例は、軍事的な手法をビジネスに応用することで、組織の意思決定力やリスク管理能力が向上し、顕著な成果を上げたことを示しています。

【事例3】トヨタ自動車におけるカイゼン手法の軍事起源

日本の トヨタ自動車 は、生産現場における効率化手法「カイゼン(改善)」を取り入れています。この手法の一部は、第二次世界大戦後に日本の工場管理者たちが、米軍のロジスティクス(兵站)手法から学んだものでした。

成果:

☑生産性の大幅向上

☑無駄の排除によるコスト削減

☑世界トップクラスの品質管理体制の構築

6.NPPの活用メリット

NPPは、計画立案や意思決定のプロセスを体系的に整理するフレームワークで、次のようなメリットをビジネスにもたらします:

①明確な目的設定

目的を定義し、すべての活動をその目的に連動させることで、計画のブレを防ぐ。

②複数のアイデアの比較検討

複数の選択肢を体系的に評価し、最適な意思決定を可能にする。

③リスク管理の強化

計画の各段階でリスクを予測し、事前に対策を講じることで、実行段階での問題発生を最小化。

④柔軟性の確保

不確実な状況に対応するためのシナリオプランニングを組み込むことで、変化に強い戦略を構築。

⑤戦略の精度向上

明確な目的設定と綿密な計画により、より正確な意思決定が可能に。

⑥柔軟で迅速な対応

不確実な状況でも適応力の高い戦略が構築される。

⑦組織全体の生産性向上

チーム全員が目的に向かって統一された行動を取ることで、効率的なプロセスが実現。

⑧持続的な改善文化の醸成

プロジェクト終了後の評価(AAR)を取り入れることで、常に改善を図る組織文化を構築。

7. まとめ

VUCAの時代において、従来のフレームワークだけでは十分な対応が難しい場合があります。そんな時こそ、軍事理論のような新たな視点を取り入れることで、ビジネスにおける意思決定力が大きく向上します。

アメリカ海軍の「NPP」は、目的を見失わず、柔軟かつスピーディな意思決定を支援する強力なツールです。

まずは、簡単なプロジェクトからNPPの手順を取り入れてみませんか?

もう少し詳しく知りたいと思った読者の方は是非こちらをアクセスしてみてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事例として

中東の架空の国にある大手石油会社支店日本人社員の国外脱出計画の作成を題材とした、ケーススタディーを紹介します。

↓